Aufstand des 17. Juni

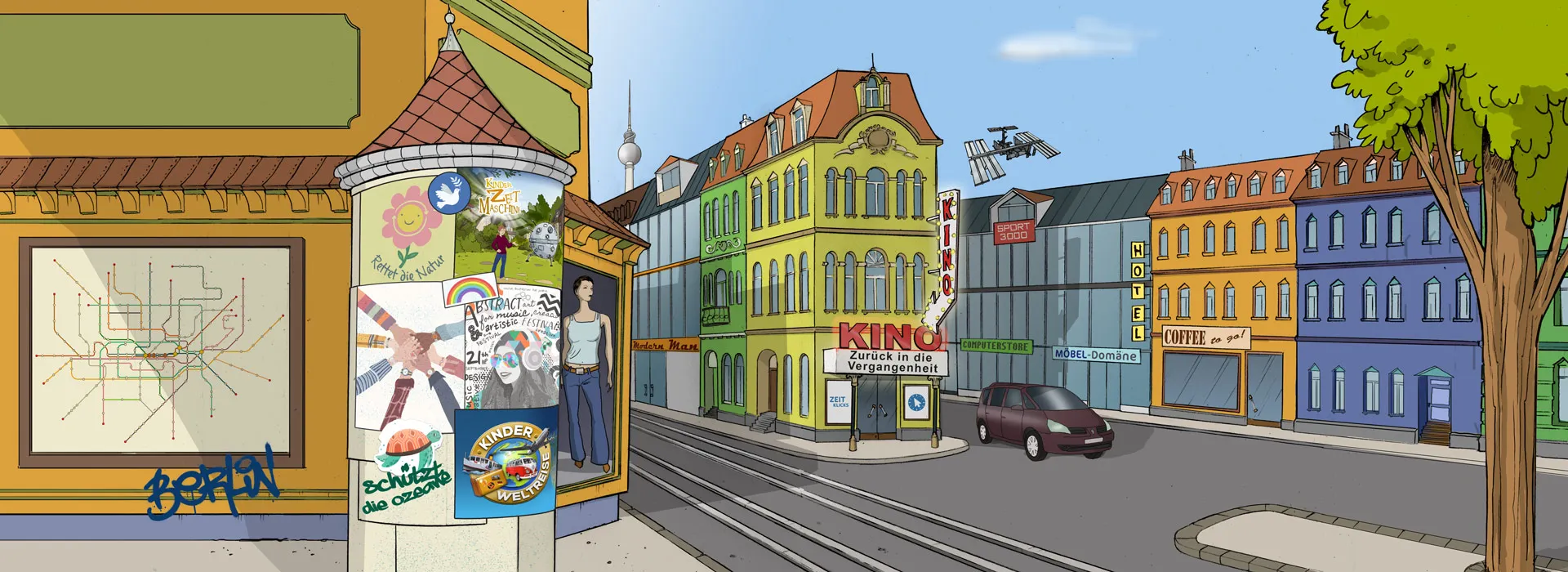

17.06.1953

Volksaufstand vom 17. Juni 1953

Am 17. Juni 1953 kam es zu einem Volksaufstand in der DDR. Warum?

Wie viel Arbeit in einem bestimmten Zeitraum zu leisten war, wurde in der DDR durch Arbeitsnormen festgelegt. Zum 1. Juni 1953 war nun die Arbeitsnorm um 10 Prozent erhöht worden.

Für diese Mehrarbeit durch die Erhöhung der Arbeitsnormen gab es aber nicht mehr Lohn.

Der Grund für die Erhöhung waren wirtschaftliche Engpässe, die durch die Maßnahmen zum Aufbau des Sozialismus entstanden waren. Insbesondere die einseitige Förderung der Schwerindustrie führte zu einer Unterversorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs.

Krise im Frühling 1953

Missernten und die Flucht vieler Bauern in den Westen trugen dazu bei, dass die Versorgungslage 1953 besonders schlecht war. Um den Bedarf der Industrie an Strom zu decken, wurde den Privathaushalten abends der Strom abgeschaltet.

Ein weiteres Problem war die Abwanderung: Von Januar bis Mai 1953 verließen 200.000 DDR-Bürger ihr Land, und zwar meist über West-Berlin, das noch nicht abgeriegelt war wie die innerdeutsche Grenze seit Mai 1952.

Unter besonderer Unterdrückung litt die Evangelische Kirche und die in ihr organisierte Junge Gemeinde, der besonders viele regimekritische Personen angehörten.

Neuer Kurs am 11. Juni 1953

Die Sowjetunion verlangte angesichts der Krise Ende Mai die Rücknahme einiger Maßnahmen zum "Aufbau des Sozialismus". Daraufhin verkündete die SED am 11. Juni einen "Neuen Kurs".

Einige der Maßnahmen wurden zurückgenommen. So wurden z. B. die Preiserhöhungen aufgehoben, es gab keine Stromabschaltungen mehr, die Rückgabe von Betrieben an Einzelhändler konnte beantragt werden, inhaftierte Jugend- und Studentenpfarrer wurden entlassen.

Nicht zurückgenommen wurde jedoch die Erhöhung der Arbeitsnormen.

Vom Streik zum Volksaufstand

Am 16. Juni 1953 traten 80 Bauarbeiter an einer Großbaustelle an der Stalinallee in Ost-Berlin in den Streik, um gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen zu protestieren. Weitere Menschen schlossen sich an, so dass sich eine Großdemonstration von etwa 10.000 Menschen entwickelte.

Die Erhöhung der Arbeitsnormen wurde vom Politbüro der SED noch am Mittag rückgängig gemacht, doch es war zu spät: Der Protest richtete sich nun auch gegen die Regierung und man forderte ihren Rücktritt und freie Wahlen. Über den RIAS (Rundfunksender im amerikanischen Sektor) wurde die Bevölkerung in der ganzen DDR über die Vorgänge in Berlin informiert.

Am nächsten Tag, dem 17. Juni 1953, weitete sich der Streik aus auf 72 Städte und viele weitere Ortschaften. Der Streik wurde so zum Aufstand gegen die kommunistische Herrschaft. Einrichtungen wie Kreisratsgebäude, Gefängnisse oder Polizeireviere wurden besetzt. Die Menschen streikten und demonstrierten. Die DDR-Regierung flüchtete sich zu den sowjetischen Militärbefehlshabern in Berlin-Kirchhorst.

Die Niederschlagung des Aufstands vom 17. Juni mit Gewalt

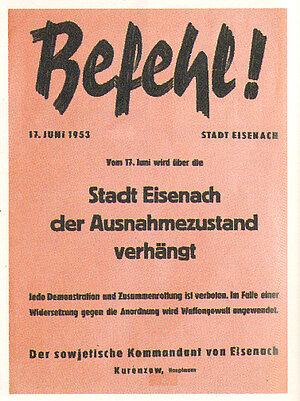

Die sowjetischen Behörden verhängten über insgesamt 167 (von 217) Landkreise den Ausnahmezustand. Damit war das Kriegsrecht ausgerufen und die Sowjetunion übernahm offiziell wieder die Regierungsgewalt in der DDR.

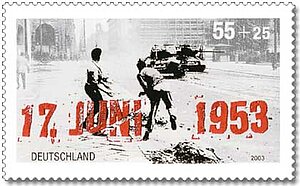

Sowjetische Truppen und Panzer wurden gegen die Demonstranten eingesetzt. Blutig und gewaltsam wurde der Aufstand niedergeschlagen. Es gab mehr als 50 Tote.

Am 18. Juni wurden in Ost-Berlin, Leipzig, Magdeburg und Jena etwa 20.000 Personen vorübergehend in Haft genommen. Von ihnen wurden in den ersten Tagen 29 Personen durch sowjetische Standgerichte zum Tode verurteilt und richtete sie hin. In den nächsten Monaten wurden mindestens 1.400 Menschen zu teilweise mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Das ZK der SED erklärte den Volksaufstand schnell zu einem vom Westen gelenkten "faschistischen Putsch". Für die Bürger aber war deutlich geworden, dass das SED-Regime nur mit Hilfe sowjetischer Waffen aufrechterhalten wurde.

Die Stasi baute in den kommenden Jahren ein dichtes Netz der Überwachung und Bespitzelung auf, auch um einen weiteren Aufstand schon im Vorfeld zu verhindern.

Reaktion in der Bundesrepublik auf den 17. Juni 1953

Am 4. August 1953 erklärte der Bundestag den 17. Juni per Gesetz zum Tag der deutschen Einheit und gesetzlichen Feiertag in der Bundesrepublik.