Sind Stummfilme langweilig?

Stummfilme

Da man ja zunächst nur Stummfilme kannte, vermissten die Zuschauer den Ton nicht. Um zu verstehen, was die Schauspieler "sagten", gab es andere Mittel.

Zum einen wurden Gestik und Mimik besonders übertrieben. So sollte deutlicher gemacht werden, was gedacht oder gefühlt wurde. Die Kunst der Pantomime, also der Darstellung ohne Worte, befand sich auf einem hohen künstlerischen Niveau.

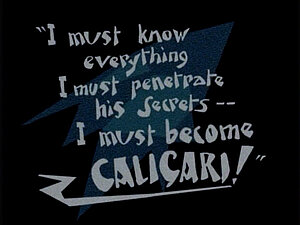

Außerdem gab es Zwischentitel, die eingeblendet wurden und so den Inhalt verdeutlichen konnten. Auch um Gesagtes sichtbar zu machen, wurden solche Tafeln eingesetzt.

Stummfilm mit Klavierbegleitung oder Kinoorgel

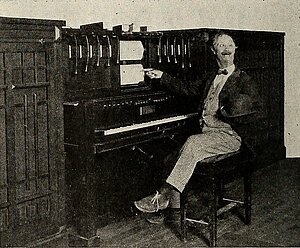

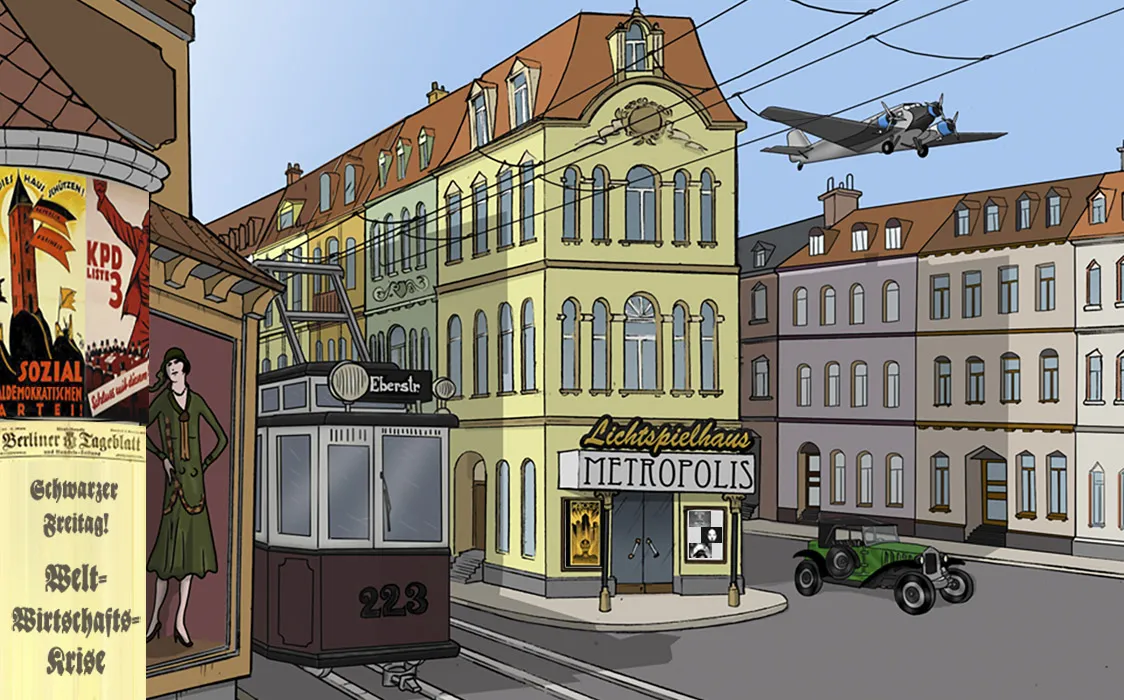

In völliger Stille wurden die Stummfilme aber keineswegs geschaut! Begleitet wurden sie meist von einem Klavierspieler, der besonders dramatische Szenen genauso musikalisch hervorhob wie romantische Szenen. In manchen Kinos gab es sogar ganze Kapellen zur Musikbegleitung.

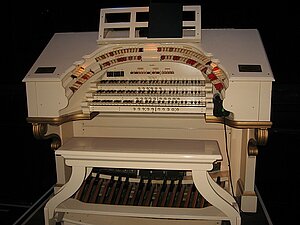

Ab etwa 1914 kamen auch in Deutschland die Kinoorgeln auf. Auf ihnen konnte man nicht nur Musik erzeugen, die wie ein ganzes Orchester klang, sondern auch Schüsse, Pferdegetrappel, Türklingeln oder Vogelgezwitscher nachahmen! Etwas günstiger war ein Photoplayer, der ebenfalls Musik und Geräusche erzeugen konnte.

Stummfilme waren international

Ein Vorteil des Stummfilms war auch, dass es keine Sprachbarrieren gab. Die Stummfilme wurden in England, Frankreich oder Deutschland gleichermaßen verstanden. Synchronisation war nicht nötig.

Regisseure und Schauspieler aus Deutschland und überhaupt Europa konnten dadurch leicht Fuß fassen in Hollywood, zum Beispiel die Schwedin Greta Garbo.

Der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm

Der Übergang zum Tonfilm dauerte mehrere Jahre. Er wurde übrigens auch "Talkie" oder "Sprechfilm" genannt. Die künstlerische Qualität des deutschen Stummfilms wurde erst nach mehreren Jahren erreicht.

Auch für manche europäische Schauspieler bedeutete der Tonfilm das Ende ihrer Hollywood-Karriere, weil sie gar kein Englisch sprachen oder nur mit einem starken Akzent. Auch der deutsche Star Emil Jannings kehrte in seine Heimat zurück.

Tipp: Spielbereite Kino-Orgeln gibt es noch im Technoseum in Mannheim, in den Filmmuseen Düsseldorf und Potsdam, im Museum für Musikinstrumente der Uni Leipzig und im Museum mechanischer Musikinstrumente Königslutter.

Stummfilmstars

Neben Greta Garbo gab es noch viele weitere Stummfilmstars. Zu diesen gehörte zum Beispiel der Italiener Rudolph Valentino, der 1913 in die USA gezogen war und dort ein Filmstar wurde. Berühmt wurde er mit Filmen wie "Der Scheich" von 1921 oder "Der Adler" von 1925.

Viele Frauen schwärmten für ihn. Louise Brooks war Amerikanerin, spielte aber auch in deutschen Filmen mit wie 1929 in "Die Büchse der Pandora".

Noch heute berühmt ist natürlich Charlie Chaplin, der als der erste Weltstar des Kinos gilt. Seine Stummfilme wie "Lichter der Großstadt" oder "Moderne Zeiten" sind heute Klassiker. Er drehte sie noch zu Zeiten, als der Tonfilm sich eigentlich schon durchgesetzt hatte, nämlich 1931 und 1936. Weitere berühmte Komiker aus der Stummfilmzeit sind Buster Keaton und Harold Lloyd. Keatons Markenzeichen war ein flacher Hut, Lloyds die runde Brille. Lloyds Szene, wie er an der Uhr eines Wolkenkratzers hängt, ist weltberühmt.

Stummfilmstars waren natürlich auch Oliver Hardy und Stan Laurel. In den USA hießen sie Laurel and Hardy, im Deutschen etwas despektierlich Dick und Doof. Das Komikerduo drehte viele Filme zusammen.

Pola Negri kam aus Polen und drehte in Deutschland und den USA. 1918 spielte sie die Hauptrolle in "Carmen", 1919 in "Madame Dubarry". Ihr starker Akzent verhinderte später ihre Karriere beim Tonfilm.

Asta Nilsen war Dänin. Auch sie drehte in Deutschland, zum Beispiel spielte sie 1925 mit in "Die freudlose Gasse". Auch ihre Karriere endete mit dem Aufkommen des Tonfilms.

Film

Film