Die Präsidialkabinette der Weimarer Republik

Die Präsidialkabinette der Weimarer Republik - einfach erklärt

Findet ein Kabinett (also die Regierung aus Kanzler und Ministern) keine Mehrheit im Parlament, so nennt man das ein Minderheitskabinett. Solche gab es in der Weimarer Republik viele – fast alle Regierungen bildeten solche Minderheitskabinette. Im Präsidialkabinett konnte die Regierung jedoch nur mit Unterstützung des Reichspräsidenten Gesetze erlassen.

Was ist ein Präsidialkabinett?

Neu war also zum Ende der Weimarer Republik, dass der Reichspräsident die Kabinette besonders stützte und so mehr Macht besaß als das Parlament selbst.

Die drei letzten Regierungen der Weimarer Republik waren solche Präsidialkabinette. Der Kanzler konnte Gesetze erlassen, wenn allein der Reichspräsident zustimmte – das Parlament musste nicht zustimmen.

Notverordnung

Dies ging, weil die Weimarer Verfassung mit Artikel 48 eine Notverordnung vorsah. Dieser gab dem Reichspräsidenten das Recht, bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit den Ausnahmezustand zu verhängen und Notverordnungen zu erlassen.

Der Präsident besaß damit weit reichende Befugnisse. Fand ein Gesetz keine Mehrheit im Parlament, wurde es per Notverordnung einfach beschlossen. Die Demokratie wurde ausgehöhlt.

Allerdings konnten Notverordnungen wieder vom Reichstag rückgängig gemacht werden. Das hatte jedoch die Auflösung des Reichstags zur Folge.

Präsidialkabinett Brüning

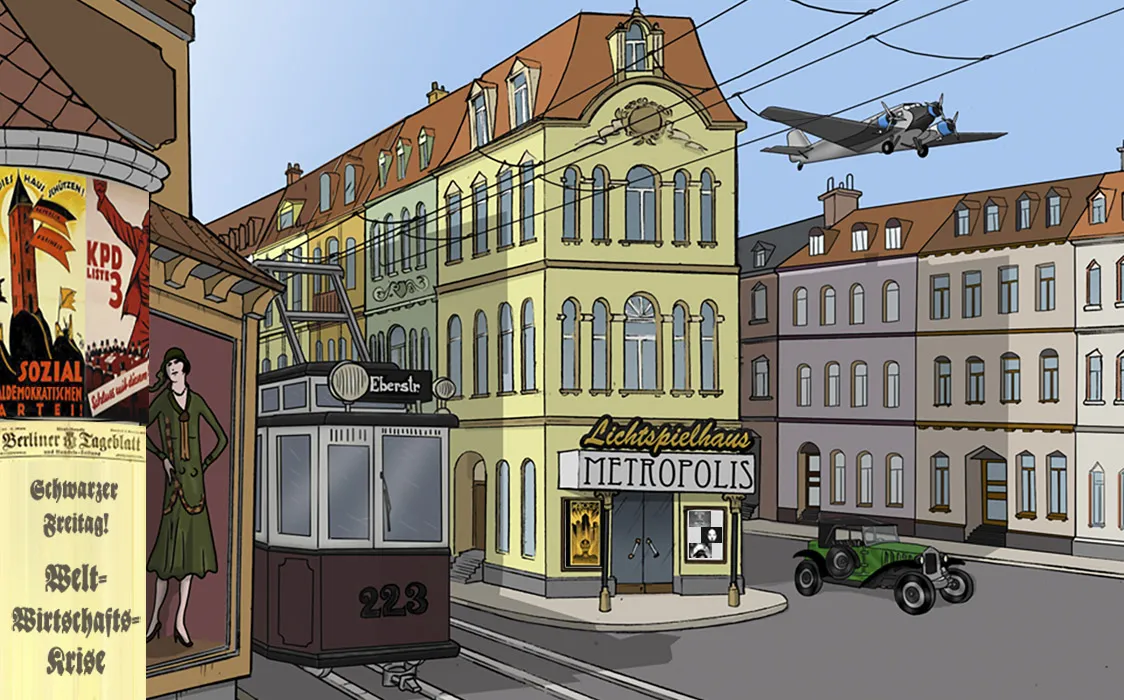

Die von Kanzler Hermann Müller geführte Koalition brach am 27. März 1930 auseinander. Man konnte sich nicht über eine Erhöhung des Arbeitslosenbeitrags einigen.

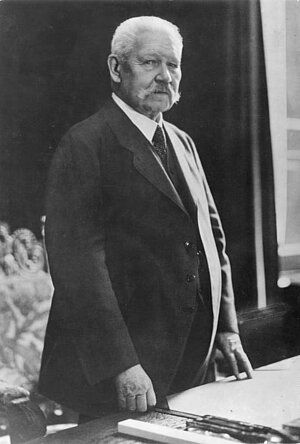

Heinrich Brüning von der Zentrumspartei erklärte sich einverstanden mit der Bildung eines vom Reichspräsidenten abhängigen Kabinetts. Er wurde am 30. März 1930 von Hindenburg zum Kanzler ernannt.

Gegen die Mehrheit des Parlaments und mit Hilfe von Notverordnungen setzte Brüning nun zum Beispiel Sparmaßnahmen durch. Allein im Jahr 1931 wurden nur 34 Gesetze vom Reichstag verabschiedet, aber 44 Notverordnungen ohne das Parlament durchgesetzt.

Das Präsidialkabinett Brüning gilt noch als gemäßigt. Die SPD war nicht mehr an der Regierung beteiligt, aber sie tolerierte das Kabinett (anders als KPD und NSDAP). Sie wollte so verhindern, dass KPD und NSDAP mehr Macht bekämen. Die Ablehnung von Gesetzen hätte eine erneute Auflösung des Reichstags und Neuwahlen gebracht. Man fürchtete einen weiteren Stimmenzuwachs insbesondere von der NSDAP, die bei der Wahl im September 1930 extrem viele Stimmen gewonnen hatte.

Präsidialkabinett Papen

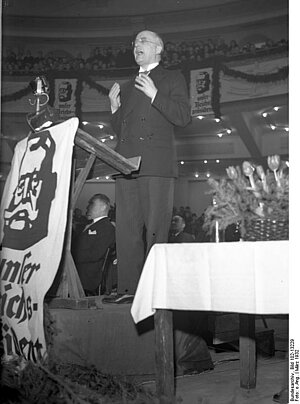

Noch weniger Rückhalt im Parlament besaß Franz von Papen. Er war von seinem alten Freund Kurt Schleicher vorgeschlagen worden, Hindenburg ernannte ihn am 1. Juni 1932 zum neuen Kanzler. 1932 wurden sogar nur 5 Gesetze vom Reichstag verabschiedet, aber 66 Notverordnungen verabschiedet.

Nach Papens Vorstellung sollte die Verfassung geändert werden und ein "neuer Staat" mit noch weniger Demokratie entstehen. Papen brachte Preußen unter seine Kontrolle (Preußenschlag).

Nach der Wahl im Juli 1932 kündigte die NSDAP ihre Zusammenarbeit mit Papens Regierung auf. Die NSDAP war die stärkste Partei geworden. Hindenburg weigerte sich (noch), Hitler zum Kanzler zu ernennen, das Amt des Vizekanzlers lehnte Hitler ab.

Nach einem verlorenen Misstrauensvotum am 12. September und der Auflösung des Reichstags durch Hindenburg wurden für den 6. November 1932 Neuwahlen festgesetzt. Papen wurde erneut das Misstrauen ausgesprochen und er trat zurück.

Präsidialkabinett Schleicher

Hindenburg lehnte nach der Wahl eine Kanzlerschaft Hitlers erneut ab. Der bisherige Reichswehrminister Kurt von Schleicher wurde von Hindenburg zum Kanzler ernannt. Die von ihm angestrebte Spaltung der Nationalsozialisten sowie die Bildung einer Querfront scheiterte.

Papen und Hitler taten sich zusammen. Schleicher trat am 28. Januar 1933 zurück und empfahl Hindenburg, Hitler zu seinem Nachfolger zu ernennen.

Der Niedergang - das Ende der Weimarer Republik

Der Niedergang - das Ende der Weimarer Republik